- 29.09.2025

Was ist der Reintegrationsleitfaden Krankheit und Unfall?

Datengrundlage und Methodik

Der Reintegrationsleitfaden Krankheit und Unfall bietet eine systematische Übersicht über die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei häufigen Diagnosen und Diagnosegruppen, differenziert nach Alter und Geschlecht. Ziel ist es, Versicherer und medizinisches Personal bei der Einschätzung von Genesungsverläufen zu unterstützen. Die Empfehlungen im Leitfaden sind jedoch nicht als Behandlungsanweisung zu verstehen – die Therapieentscheidung bleibt stets bei der behandelnden Ärzteschaft in Absprache mit dem Patienten.

Grundlage der Auswertung sind jeweils rund 200’000 Krankentaggeldfälle und Unfalltaggeldfälle, die von diversen Versicherungen zwischen 2009 und 2025 bei Versicherten im Alter von 18 bis 65 Jahren erhoben wurden. Berücksichtigt wurden dabei nur Fälle, die nach Ablauf einer eventuellen Wartefrist der Versicherung gemeldet wurden. Diagnosen sind gemäss ICD-10-GM klassifiziert, um statistisch belastbare Aussagen zur Arbeitsunfähigkeitsdauer treffen zu können. Häufig auftretende Diagnosen werden eigenständig abgebildet, während seltenere oder ähnliche Diagnosen zu Gruppen zusammengefasst wurden.

Die Auswahl und Gruppierung der Diagnosen basieren auf statistischen Kriterien sowie auf Konsistenz bezüglich der Dauer der Arbeitsunfähigkeit.

Die systematische Anwendung des Reintegrationsleitfadens bei Krankheit und Unfall

Eine wissenschaftliche Betrachtung der Methodik und Klassifikation

Als zentrales Instrument ermöglicht die RE Toolbox eine strukturierte und evidenzbasierte Begleitung des Wiedereingliederungsprozesses. Das Tool orientiert sich an der alphabetisch-numerischen Systematik der ICD-10-Klassifikation, wodurch einzelne Diagnosen rasch auffindbar und den entsprechenden Diagnosegruppen präzise zugeordnet werden können. Die Diagnosen werden in der RE Toolbox hinterlegt und im weiteren Verlauf systematisch in Gruppen kategorisiert, um eine differenzierte Betrachtung zu gewährleisten.

Eine wesentliche Grundlage der Analyse stellt die Unterteilung der Fälle nach Geschlecht sowie innerhalb dieser Gruppen nach Altersklassen dar. Dies umfasst die Kategorien weiblich und männlich sowie die Altersgruppen 18–24 Jahre 25–49 Jahre 50–65 Jahre. Die Altersklassifikation berücksichtigt damit die gängige Spanne der erwerbstätigen Bevölkerung.

Schwellenwerte und Kennzahlen: Wendepunkt, Critical Point und Chronic Point

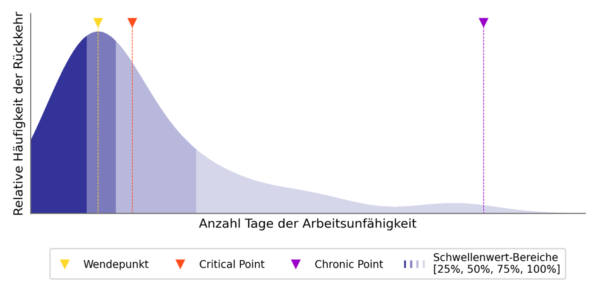

Ein zentrales methodisches Element der RE Toolbox ist die Einteilung der Dauer der Arbeitsunfähigkeit anhand von Schwellenwerten, die den Verlauf und die Prognose der Wiedereingliederung abbilden. Es werden drei Hauptkategorien identifiziert:

Kurze Dauer – der 25%-Schwellenwert: 25 % der registrierten Fälle mit identischer Diagnose überschreiten nicht die angegebene Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen bis zur vollständigen Wiederaufnahme der Arbeit.

Mittlere Dauer – der 50%-Schwellenwert: 50 % der Fälle bleiben unterhalb oder erreichen exakt die angegebene Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen, was dem Medianwert entspricht.

Lange Dauer – der 75%-Schwellenwert: 75 % der Fälle überschreiten nicht die hinterlegte Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen, während die restlichen 25 % eine längere Dauer aufweisen.

Die Zählung der Arbeitsunfähigkeitstage umfasst sämtliche Tage mit voller oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit.

Ein weiteres zentrales Konzept ist der sogenannte Wendepunkt. Hierunter versteht man den Tag, an dem die höchste Anzahl an Personen mit derselben Diagnose gleichzeitig die Arbeit wieder aufnimmt. Zu Beginn nehmen nur wenige Personen die Arbeit am selben Tag wieder auf, im Verlauf steigt diese Zahl, erreicht einen Höhepunkt (Wendepunkt) und nimmt danach wieder ab.

Der Critical Point wird in Anlehnung an den Wendepunkt berechnet. Zu den Tagen bis zum Wendepunkt werden weitere 50 % der bis dahin vergangenen Tage addiert. Beispielhaft liegt der Critical Point bei einem Wendepunkt von 100 Tagen bei 150 Tagen. Nach Überschreiten dieses Zeitpunkts sinkt die Wahrscheinlichkeit einer eigenständigen Rückkehr in das Erwerbsleben signifikant, sofern keine gezielten Unterstützungsmassnahmen wie ein Case Management erfolgen. Daher empfiehlt es sich, spätestens am Critical Point eine vertiefte Aktenprüfung und Überprüfung des Reintegrationsprozesses vorzunehmen. Diese Kennzahl wird ausschliesslich für Kollektive mit mindestens 25 Fällen berechnet, um Verzerrungen durch Einzelfälle zu minimieren.

Ein weiterer relevanter Indikator ist der Chronic Point. An diesem Punkt ist davon auszugehen, dass von den zu diesem Zeitpunkt noch arbeitsunfähigen Leistungsbeziehenden mindestens die Hälfte eine Bezugsdauer von 720 Tagen und mehr erreichen werden. Der Chronic Point dient als Entscheidungshilfe, um notwendige Schritte wie Aussendienstbesuche, Konsultationen mit beratenden Ärztinnen und Ärzten oder externe Begutachtungen effizient zu planen. Das Resultat dieser Massnahmen kann weitere Abklärungen entweder erübrigen oder erforderlich machen.

Abschliessend ist der %-Anteil des Kollektivs zu nennen, der ein volles Taggeld über mindestens 720 Tage hinweg bezieht. Dieser Anteil liefert zusätzliche Hinweise für die Langzeitprognose und die Effizienz des Reintegrationsmanagements.

Durch diese systematische und wissenschaftlich fundierte Aufbereitung ermöglicht der Reintegrationsleitfaden eine gezielte und transparente Steuerung des Wiedereingliederungsprozesses nach Krankheit und Unfall und unterstützt die Entscheidungsverantwortlichen bei der Planung und Durchführung effektiver Massnahmen.

Bedeutung neuer Daten für Modellgenauigkeit

Neue Daten sind für das Modell der RE Toolbox von zentraler Bedeutung, da sie die mathematische Validität und Aussagekraft statistischer Analysen kontinuierlich verbessern. Mathematisch betrachtet erhöht eine grössere Stichprobe die Präzision von Schätzungen bezüglich Mittelwerte (Wendepunkt, Critical Point und Chronic Point) und Verteilungen in den jeweiligen Kollektiven. Durch die Integration zusätzlicher Fälle sinkt die Standardabweichung, was zuverlässigere Vorhersagen für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ermöglicht. Die Schätzung von Schwellenwerten wie Median oder Perzentilen wird mit zunehmender Datenmenge robuster und weniger anfällig für Ausreisser.

Neue Daten erlauben zudem die Bildung weiterer Kollektive, wodurch neue Diagnosegruppen oder seltenere Erkrankungen abgebildet werden können, was zu einer besseren Abdeckung der Realität führt. Mit jeder Erweiterung der Datenbasis lässt sich die Heterogenität der Population genauer abbilden, wodurch Modelle differenzierter und robuster werden. Die Granularität in der Analyse steigt, da mehr Unterkollektive, beispielsweise nach Altersklassen oder Geschlecht, gebildet und separat ausgewertet werden können. Dies erhöht die Aussagekraft speziell für kleine, bislang unterrepräsentierte Gruppen und reduziert statistische Verzerrungen. Die mathematische Trennschärfe zur Identifikation klinisch relevanter Unterschiede steigt mit wachsendem Datensatz. Neue Daten ermöglichen zudem die Modellierung komplexerer Zusammenhänge, wie Interaktionen zwischen Alter, Geschlecht und Diagnose.

Die kontinuierliche Datenerhebung unterstützt dabei auch das Monitoring von Trends und Veränderungen im Zeitverlauf, ein Aspekt von grosser Bedeutung für die Prognosegüte. Statistische Verfahren wie Regressionen oder Machine-Learning-Algorithmen profitieren massiv von grossen und aktuellen Datensätzen, da sie Trends und komplexe Muster zuverlässiger erkennen. Mathematisch gesehen werden Konfidenzintervalle enger, was die Sicherheit von Entscheidungen im Reintegrationsmanagement stärkt. Mit neuen Daten lassen sich zudem seltene Verlaufsformen oder extreme Verläufe besser erfassen und klassifizieren. Das frühzeitige Erkennen von Anomalien oder Veränderungen in der Population, ist für das Risikomanagement essenziell. Über die Zeit können Referenzwerte für verschiedene Diagnosen und Kollektive kontinuierlich aktualisiert werden. Besonders im UVG-Bereich mit oftmals komplexen Fällen, können mit besserer Datenlage verbesserte Modelle erstellt werden. Die Erweiterung der Datenbasis ermöglicht adaptive Anpassungen, sodass die RE Toolbox stets an die aktuelle Versorgungssituation angepasst bleibt.

Zusätzliche Daten, wie z.B. Heilkosten usw., können analysiert werden, um genauere und weiterführende Prognosen zu ermöglichen, was die Sicherheit von Entscheidungen im Reintegrationsmanagement stärkt. Die Modellvalidierung profitiert von einer breiteren Datenbasis, da Modelle an bislang unbekannten Fällen getestet und kalibriert werden können.

Zusammengefasst ist die kontinuierliche Integration neuer Daten mathematisch zwingend, um die Aussagekraft, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit der RE Toolbox nachhaltig zu sichern.

Möchten Sie mehr über die RE Toolbox und ihre Einsatzmöglichkeiten erfahren?

Fazit

Der Reintegrationsleitfaden Krankheit und Unfall bietet mithilfe grosser Datensätze eine fundierte Orientierung zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei verschiedenen Diagnosen. Durch statistische Schwellenwerte und Kennzahlen wie Wendepunkt, Critical Point und Chronic Point unterstützt die RE Toolbox die gezielte Einschätzung von Reintegrationsverläufen. Neue Daten verbessern laufend die Genauigkeit und Aussagekraft der Modelle, sodass Entscheidungen im Wiedereingliederungsprozess auf einer soliden, aktuellen Basis getroffen werden können.

Ronan Heyn, Leiter Finanzen, Controlling & Analytics

Ronan Heyn ist Leiter Finanzen, Controlling und Analytics bei HMS. Er verfügt über einen Abschluss in Physik sowie in Finanzen und Controlling. Die Leidenschaft für Zahlen, das strukturierte Erstellen und Verfeinern von Modellen sowie das genaue Verstehen komplexer Zusammenhänge prägen sein berufliches Selbstverständnis. Besonders schätzt er die Möglichkeit, mit datenbasierten Methoden Transparenz zu schaffen und Entscheidungsprozesse fundiert zu unterstützen.